蝸牛的緩慢節奏

《蝸牛》的緩慢節奏

文章:蔡霓臻

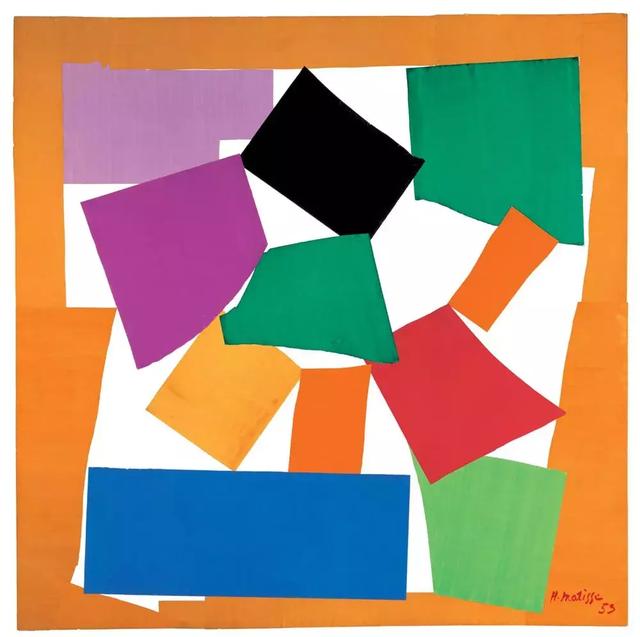

1953 年,馬蒂斯創作了《蝸牛》(The Snail)。那時他已經行動不便,只能坐在椅子上,用剪刀和助手的協助,完成一張又一張巨大的拼貼畫。有人甚至說,這幅作品是馬蒂斯的「自畫像」:像蝸牛一樣,緩慢卻堅持,一圈一圈往前走。

根據藝術史記錄,馬蒂斯自己曾對好友 André Verdet 提到:

"I first of all drew the snail from nature, holding it. I became aware of an unrolling… then I took the scissors."

(我起初手裡拿著蝸牛,從自然中畫下它。我注意到一種展開的節奏……然後我拿起剪刀。)

他的女兒 Duthuit 也補充,馬蒂斯確實做過許多蝸牛的素描,這些觀察成為日後剪紙構圖的基礎。這顯示《蝸牛》並非純粹的抽象拼貼,而是來自對自然的細緻轉化。

遠遠看,《蝸牛》是一個螺旋狀的彩色方塊組合,紅、藍、綠、黃彼此撞擊,強烈而單純。近看卻驚人,因為畫面裡幾乎看不到「蝸牛」的樣子,只剩下運動的節奏。這正是馬蒂斯的智慧:他不是再現一隻蝸牛,而是轉化「蝸牛的感覺」—緩慢、堅持、螺旋而行,最後竟像一場歡樂的舞蹈。

在馬蒂斯的藝術裡,顏色比形狀更重要。他相信色彩能夠直接觸動人的心靈。當他無法再作畫時,他用剪紙找回「自由」:不必拿筆,只靠手中一把剪刀,就能在紙上「作曲」。這樣的自由,反而讓他重新進入最純粹的創作狀態。

我在自己的創作中,也常經歷類似的時刻。當我把色紙攤開在桌上,先不急著決定要做什麼,而是讓顏色彼此對話。有時候,一塊小小的藍紙轉個方向,就能帶我走出卡住的思緒。創作不是命名一個「物件」,而是傾聽它的律動。

《蝸牛》提醒我:人生有時候不需要急著奔跑。像蝸牛一樣,緩慢而堅定,每一步都有色彩的重量。當我剪下紙片的同時,我也在學習一種生命的節奏—或許比外界更慢,但卻更靠近心靈的安息。

馬蒂斯說,他追求的藝術是一種「平靜的藝術」。這份平靜,不是逃避,而是一種深層的力量。對我來說,每一次剪紙,就是一次與自己和解的過程。當色彩在桌面上排列出螺旋的形狀,我感覺到心也被帶入一場無聲的祈禱。

#馬蒂斯 #剪紙藝術 #蝸牛 #研究馬蒂斯 #色彩的祈禱