從嘲諷到經典:馬蒂斯與「野獸派」的誕生

2025-09-15

作者:蔡霓臻

「野獸派」一詞源自批評與嘲諷,卻因馬蒂斯的創作而成為現代藝術的重要篇章。本文帶你回到 1905 年秋季沙龍,重新理解馬蒂斯與野獸派的誕生故事。

什麼是野獸派(Fauvism)?

野獸派(Fauvism,法語 les Fauves)誕生於 1905–1908 年的巴黎,是一個以大膽用色、自由筆觸、情感表達為特色的藝術流派。與印象派追求光影的自然不同,野獸派將色彩推向極端,甚至完全不顧現實的再現。

名稱的由來:來自批評的「野獸們」

1905 年秋季沙龍,評論家 路易・沃塞爾(Louis Vauxcelles)看見馬蒂斯與同伴的畫作,旁邊卻擺著古典雕像,於是譏諷道:

「這就像是多那太羅被丟到野獸堆裡!」

報紙見報後,「野獸派」成了這群畫家的稱號,最初帶著嘲諷意味,卻逐漸被藝術家自己接納。

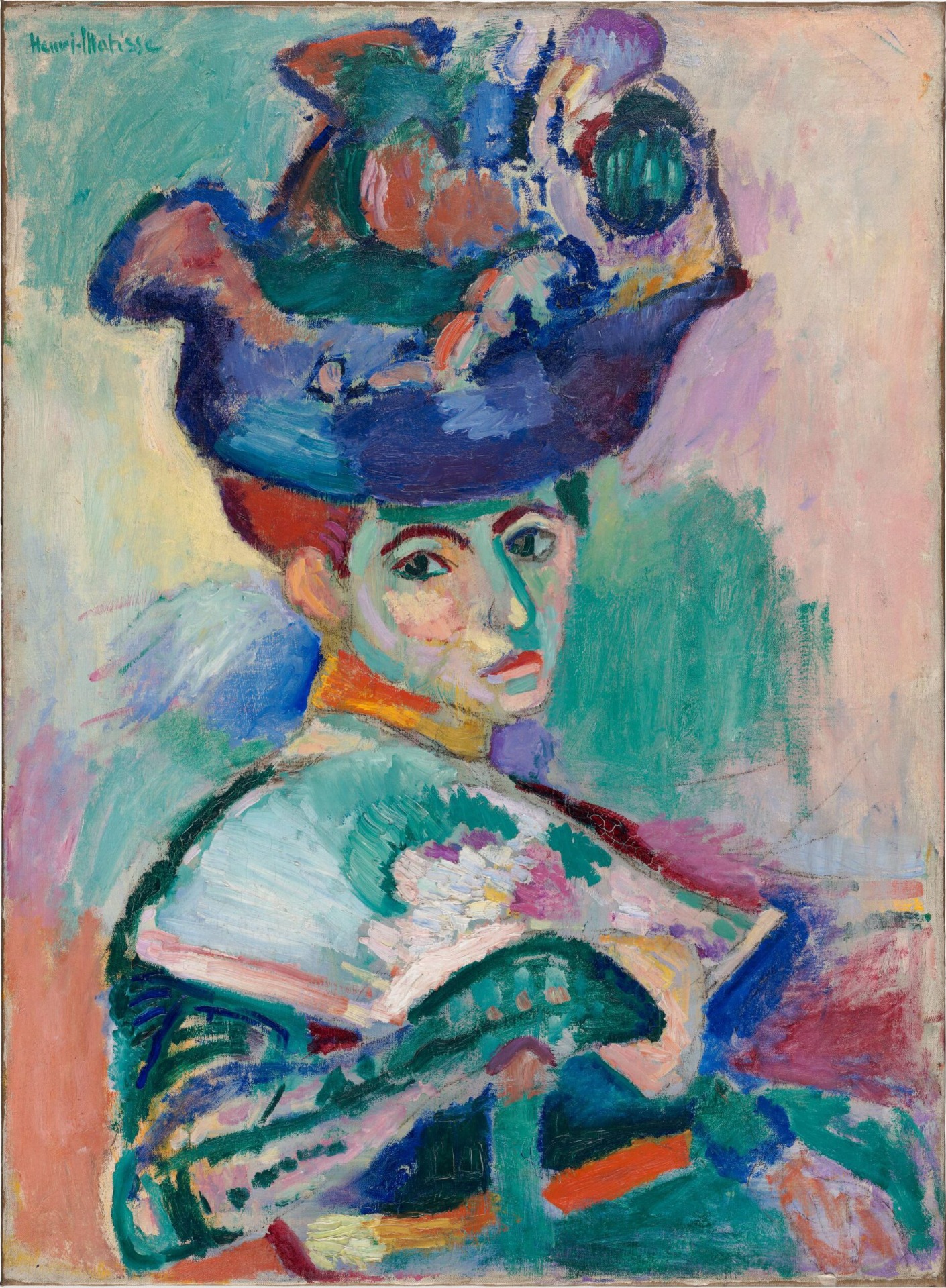

馬蒂斯案例一:《戴帽子的女人》被譏為顏料桶

馬蒂斯的《戴帽子的女人》(1905)以綠色與紫色構成臉龐,完全顛覆傳統肖像畫。觀眾震驚,評論家譏笑它是「顏料桶打翻在畫布上」。

然而,這幅作品卻被史坦家族收藏,成為馬蒂斯藝術生涯的重要轉折點。

戴帽子的女人 Woman with a Hat, 1905

馬蒂斯《戴帽子的女人》,以大膽色彩顛覆傳統肖像畫。

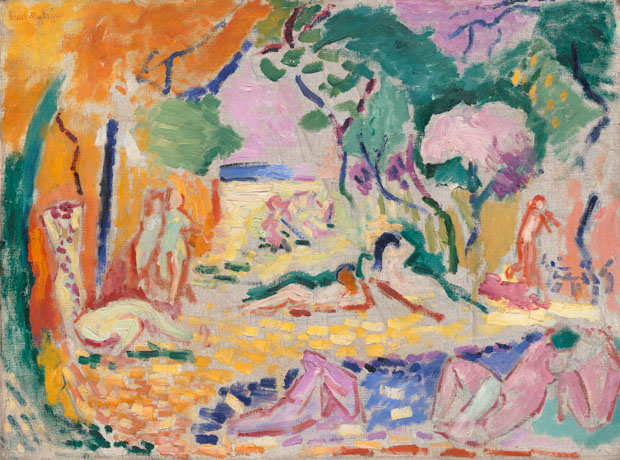

馬蒂斯案例二:《生命的喜悅》從醜聞到經典

隔年,馬蒂斯展出《生命的喜悅》(Le Bonheur de Vivre)。畫面中人物在鮮豔色彩與流動曲線中舞動,呈現牧歌式的狂歡。當時被批為「過於放肆」,如今卻被視為與畢卡索《亞維儂少女》並列的現代藝術起點。

生命的喜悅 Le Bonheur de Vivre, 1905–06

馬蒂斯《生命的喜悅》,野獸派代表作,以鮮豔色彩與流線描繪牧歌場景。

從「野獸」到「經典」的轉變

雖然「野獸派」原是嘲諷,但馬蒂斯與同伴讓它成為前衛的象徵。這股運動雖然短暫,卻深深影響後來的表現主義與現代藝術,證明了「被誤解的創新,往往會成為經典」。

結語:野獸的自由

馬蒂斯用他的作品告訴我們:藝術的價值,不只在於符合規範,更在於勇於突破。當年的「野獸」,其實是對自由、色彩與生命的渴望。